Nos primeiros anos do século XIX, uma parcela da população do Rio de Janeiro, transformado em cenário real, vivia uma expectativa singular, aguardando a chegada dos novos moradores da cidade. Com a transferência da sede do governo português para as terras da colônia americana, o príncipe regente D. João (1767-1826) participava das cerimônias e dos protocolos reais que causavam tanto fascínio aos súditos.

A família real estava presente nas solenidades e não mais em representações inanimadas impressas em gravuras ou cunhadas em moedas. Havia todo um simbolismo na reprodução da imagem real. Encomendada, objetivava aumentar a glória do soberano, além de pretender transmitir segurança e estabilidade aos seus súditos. Nessa direção, talvez, a ideia do pensador Nicolau Maquiavel (1469-1527), “governar é fazer crer”, ganhe sentido.

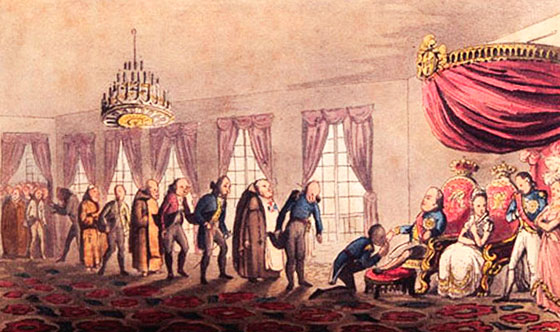

O exercício do poder da monarquia expressava-se em práticas figurativas como a cerimônia do beija-mão. Se até então o vice-rei conduzia o ritual, recebendo os cumprimentos em nome do regente, agora o próprio D. João estava presente. Não era um repertório similar retomado, requentado, pois a família real portuguesa estava no centro dos rituais. Pensar em propaganda, como se entende atualmente, não corresponderia especificamente àquela realidade. E os (prováveis e futuros) amigos do rei aguardavam a chegada dos novos moradores, ansiando gravitar no círculo da realeza, participando das cerimônias da corte, que incluíam o tradicional beija-mão.

O Rio de Janeiro, importante ponto de articulação comercial, transformava-se para se tornar digno de acolher o primeiro monarca a colocar os pés em terras americanas. Muitos consideraram, diante desse fato memorável, que o status da cidade, de portas abertas para as novidades do mundo, seria elevado. Assim, não se podia fazer má figura – mesmo que tudo fosse caro por ser importado da França ou da Inglaterra.

“Se a primeira troca de olhares é a que fica, então era preciso caprichar no visual e mostrar que na sede da colônia se vivia como na corte portuguesa. Afinal, ao menos na imaginação, éramos uma quase Europa...” (Lilia Moritz Schwarcz).